随着5G通信、航空航天及智能穿戴技术的飞速发展,电磁波(EMW)污染问题日益严峻,开发高性能、多功能的吸波材料成为全球研究热点。近期,结构功能一体化团队在《Chemical Engineering Journal》期刊发表一项创新成果,并在《Carbon》期刊连续发表两项创新成果,分别聚焦于MOF衍生碳材料、轻质气凝胶与智能水凝胶体系,为电磁污染治理及极端环境应用提供了新思路。

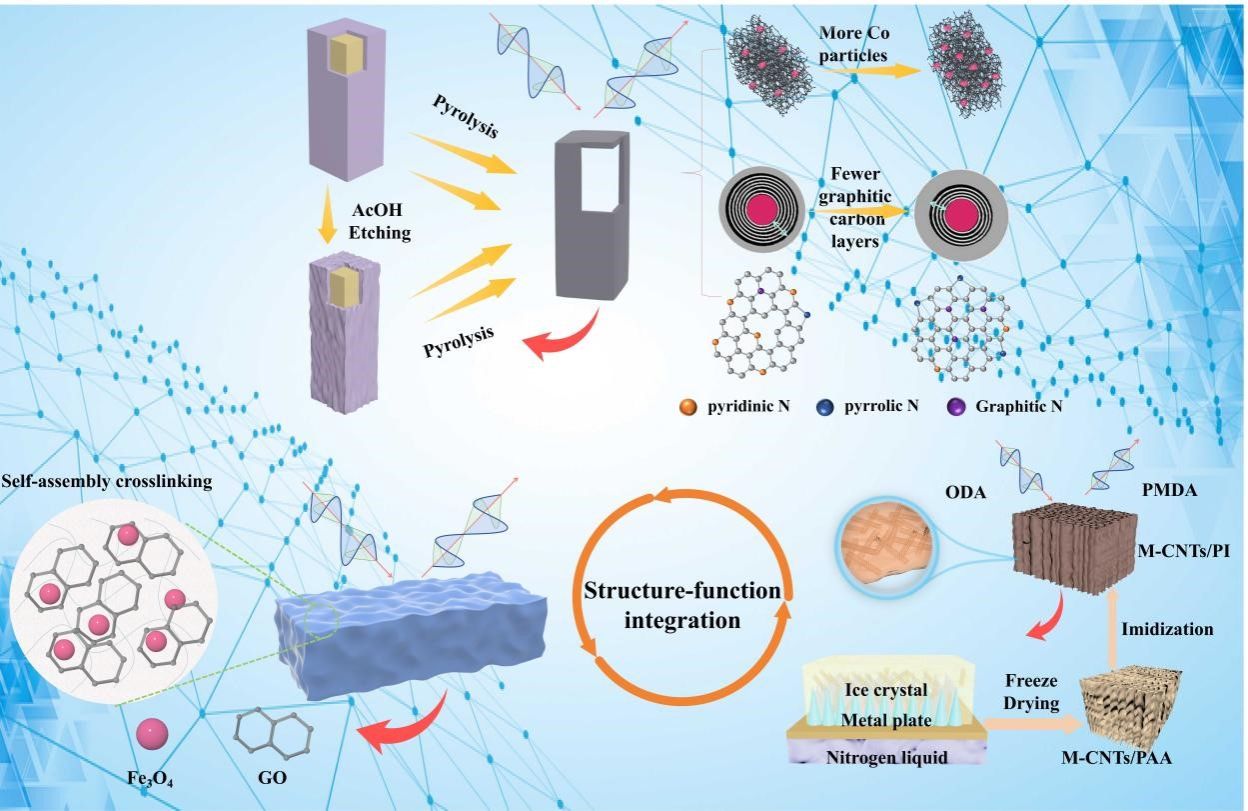

研究团队以核壳结构ZIF-8@ZIF-67为前驱体,通过乙酸蚀刻调控表面配体缺陷并构建介孔结构,经高温热解后成功制备出棒状空心Co@C/C。利用乙酸用量可精准调控材料中Co纳米颗粒含量、石墨化程度及吡啶氮掺杂浓度,从而协同优化介电损耗与磁损耗。实验结果表明,当填充率仅为11%时,Co@C/C-20和Co@C/C-30在C波段分别实现-49.8 dB(7.2 GHz)和-34.7 dB(6.8 GHz)的最小反射损耗,有效吸收带宽达5.0 GHz。此外,雷达散射截面(RCS)仿真证实,该材料在宽角度范围内反射信号显著降低,适用于高性能隐身涂层。

此外团队还通过定向冷冻干燥技术制备了碳纳米管(CNTs)增强的聚酰亚胺(PI)复合气凝胶,该材料以定向排列的微通道结构为核心,通过调控CNTs含量(30%时最优),实现了电磁参数的可控设计。材料在厚度2.5 mm时最小反射损耗(RLmin)达-41 dB(15.36 GHz),有效吸收带宽(EAB)为6.88 GHz(3 mm厚度)。材料还具有优异的机械韧性(垂直方向抗压强度55.9 kPa)与热稳定性(初始分解温度>400℃)。此外,其超低密度(0.045 g/cm³)和低热导率(0.061 W·m⁻¹·K⁻¹)使其兼具高效热隔离功能,适用于航空航天设备的高温防护与电磁隐身。

同时,针对吸波材料在复杂环境应用需求,团队创新性地开发了GO/Fe₃O₄水凝胶。通过氢键作用与磁性-介电协同损耗机制,材料在10.9 GHz处RLmin达-62.97 dB,EAB为5.89 GHz。水凝胶的独特优势在于其动态可调性:拉伸应变可调节吸收频段(覆盖87%测试带宽),PDMS表面改性则赋予其疏水、自清洁与长效保水能力(5天水分损失率仅30.1%)。此外,材料展现出自修复特性(室温30分钟或近红外光15分钟修复)和强附着力(可承载500 g重量),为可穿戴设备与复杂曲面器件的电磁防护提供了全新解决方案。

三项研究均体现了“结构-功能”一体化设计的核心理念。Co@C/C通过乙酸蚀刻调控了Co纳米颗粒含量优化了磁损耗,气凝胶通过微通道定向排列优化电磁波损耗路径,而水凝胶则利用聚合物网络结构的柔性及延展性实现了吸收频率可调。团队进一步结合有限元模拟与雷达散射截面(RCS)分析,验证了材料在实际场景中对电磁波高效衰减能力。未来,这些轻质、柔性及多功能的吸波材料有望在军事隐身、电子封装、智能穿戴等领域实现规模化应用,为电磁污染治理与高端装备发展注入新动能。结构功能一体化团队,将会继续探索新型复合材料体系,推动吸波材料向智能化、环境适应型方向演进,为“双碳”目标下的绿色电子技术提供支撑.

该研究得到了工业装备结构分析优化与CAE软件全国重点实验室基金资助。